陽の影が申す

初夏が戻ってきたような

陽気ですが、

我が家の窓から入る日の影が

秋と申しております。

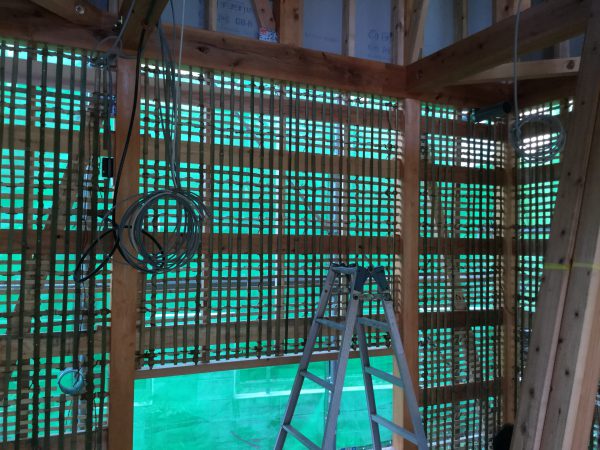

教室改修工事が

3教室目に突入。

天井と壁に張る板は、

どの教室も同じ杉ですが、

‘いきもの’である杉は

赤だったり白だったり、

同じ赤でも

ピンクだったり褐色だったり、

筍のような模様だったり、

ムンクの絵のようだったり、

実に表情が豊か、

いや一つとして

同じ木目はないので、

やはり教室ごとに

少しずつ印象が

違うように思います。

これが工業製品にはない

魅力の一つです。

そんな目で教室の一つ一つを

味わってみても

おもしろいかもしれませんね。

葉山じ邸で

タケコマイかき隊三回目の今日は、

何人来てくださったのか、

正確に分かりません(笑)。

それくらいたくさんの方々が

お手伝いに来てくださいました。

まずは自主保育に参加するご家族が

総出で集まってくださったので、

大人だけではなく、

たくさんの子どもたちが

お手伝いに来てくれました。

その様子はまるで、

家全体が遊具状態。

子どもたちの歓声や泣き声が響く

楽しい場となりました。

その他にも建主さんと

ご縁のある方や、

昨日来てくれた

十二年前の現場のお隣さんが

今日は家族連れで来てくれたり、

あるいは現在進行中の建主さんが

この家の建主さんたちに

竹小舞を手伝っていただいたお返しに

来てくださったり、

誰がどういうご縁なのか

よく分からないけれども、

いつの間にかみんな

言葉を交わすようになり、

様々な人間関係が交錯する

場となりました。

共同作業は、

とくに縦横に

竹を編んでいく竹小舞は、

その姿と同様、

人間関係を縦横に

編んでくれるということを

今日は強く実感しました。

実は私は、

社会に出る出発点は、

まちづくりでした。

まちづくりに興味があって

それを仕事とする会社に入ったのですが、

会社にいる間に

自分のいえづくりを通じて

昔ながらの工法に出会ってしまい、

いつかこれを

本業にしたいという夢ができて

その数年後に

「きらくなたてものや」を立ち上げ、

今に至ります。

その後は木組み土壁のたてものを

「結」の仕組みで

一つ一つ作り続けてきたのですが、

それを一つ一つ重ねていくうちに、

「たてもの」という

目に見えるかたちだけではなく、

人と人との縁を育て、

山とまちとの縁を育て、

その縁がさらに化学反応を起こして

まちづくりにつながっているのかもな、

と実感するようになってきて、

今日はまさにそれを

絵に描いたような場となりました。

「面」でのまちづくり、

コンサルタントという立場は

正直私には合わないなと思って

会社を辞めたのですが(苦笑)、

こうして一つ一つの場から

汗と泥にまみれながら

まちづくりを仕掛けていきたいと思います。

葉山じ邸のタケコマイかき隊二日目は、

平日ということもあり、

‘ママ友’中心にたくさんの方々に

集まっていただきました。

基本的に二人一組で

作業していただくので

常に会話が生まれ、

現場は華やかな雰囲気に

包まれました。

そして今日驚いたのは、

私が道路際に停めてあった車に

竹を取りに行くと、

どこかで見た顔の方が

自転車で現場に来られました。

十数年前、

葉山の現場でお隣だった方で、

現場を進めている間、

たいへんよくしていただき、

当時の共同作業等にも

参加されていました。

ちょうど干支の一回り、

巡り巡ってこうして現場で再会できるとは

ビックリです。

「結」を積み重ねていくと、

人のつながりが一周することも

あるんだなと思うと楽しいです。

今日もとてもおいしい

お昼ごはんでした。

藤沢い邸のタケコマイが終わった次の日、

葉山でタケコマイかき隊が始まりました。

いつもの顔ぶれや

建主さんのお知り合いを中心に

新たな出会いもいただいて

また別のまちで

楽しい、おいしい物語を

紡ぐことができそうです。

今日もとてもおいしい

お昼ごはんとおやつを

ご用意していただきました。

ただでさえおいしいのに

汗かいた身体の五臓六腑に

喜びが沁みわたりました。

3棟立て続けに

タケコマイかき隊が続き、

また来週から1棟、

タケコマイかき隊が始まるのですが、

いよいよ割竹が

尽きてきたので、

冬に伐っておいた竹を

取り置いている伊豆まで行って

割る作業を行いました。

参加者は5人。

みんな私の車に乗り合わせて

伊豆まで向かいました。

着くなり作業開始。

始めて感じたのは、

今日は暑い!!

いつも竹を割るのは

寒い時期だったので

作業がそんなにしんどいと

思いませんでしたが、

今日は竹を1本割るだけで

汗が噴き出てきて、

なかなか身体に

こたえました。

しかし子どもたちが

終始口を動かし、

また竹でいろいろ

おもしろいものを作ったりと、

楽しい空気を作ってくれて

気が付けば

あっという間に夕暮れとなり、

割った竹も

約700本を数えました。

作業後はさすがに

身体がつかれていましたが、

帰り道に

みんなでしりとり、

言葉を考えていたら、

あっという間に

鎌倉に着きました。

子どもたちを交えて

なんだか楽しい遠足のような

一日でした。

子どもたちも

竹割作業。

けっこう体幹とバランスが

求められるのですが、

楽しそうに割っていました。

竹を使って

フラフープだったり

竹ぽっくりだったりを作って

そのたびに

楽しそうな声を上げて

私たちにも楽しい気持ちが

伝染しました。

今日の成果を

みんなとともに

鎌倉まで運びました。

学校の改装工事にて。

教室の入口に

木建具が入りました。

従前の扉は

戸車周辺がへたってしまい、

あけたり閉めたりするのに

踏ん張って力を入れなければ

ならないほどでしたが、

これですーっと

動くようになりました。

これだけで学校側からは

喜ばれたのですが、

無垢の杉で作った建具は、

やはり感度豊かな子どもたちに響くのか、

私が打ち合わせのため

教室にいる間、

何人もの生徒たちが

「これいいー」などといって

さすっていきました。

見た目だけではなく、

香りや食感、

子どものうちに

「本物」が五感に響く

場を作ることができれば

うれしいです。

ところでこの建具は

透明の窓の下に

12枚の板を割り付けています。

12の歳を重ねて

この学校に入り、

廊下から6年間の学園生活を

透明な窓越しに映し出す、

というメッセージを込めた12枚です。

今年度第4回目の木の建築塾は、

泉幸甫さんが講師でした。

お題は、

「工業化と手作りの狭間で」。

手作りはいい。

時間と手をかけて

丹念に作ったものは、

写真で見ても

そうつぶやいてしまうのですが、

資本主義経済が確立し、

存分に時間(=おカネ)をかけるわけにも

いかなくなったこの現代は

「手」を離れて工業化が進み、

設計とはカタログの中から

工業製品を選ぶこと、

といっても時代になりました。

職人が設計者を揶揄する言葉として

「カタログ屋」と呼ぶという話も

聞いたことがあります。

工業製品は

決して美しくないわけでは

ないと思うのですが、

手作りのものが放つ

本能に響くような美しさには

とうていかないません。

そんな中で美しさを表現したい

私たちのような者たちにとって

どのような態度で臨むべきか、

その答えのいくつかを

泉さんは示されていました。

とくに私が刺激を受けたのは、

素材に対する情熱と行動力です。

素材を取り扱う手段が

「手」から「電気仕掛け」に変わろうと、

料理でも

おいしい料理を作るためには

素材のよさが大事なように、

建築でも素材の吟味が

大事なことになってきます。

泉さんは建築に使う

素材と出会うために

あるいは素材の源流を探るために

好奇心旺盛に世界中を旅し、

見聞を広げられていて、

そういえば最近

自分は目の前のことを

楽しむばかりで、

旅してないなあ、

旅したいなあ、という

思いを募らせたのでした。

やはり別の世界に触れることは

刺激になります。

その意味で「木の建築塾」は、

本当に自分の糧になることを

改めて感じました。

上里は邸が始まる同じ日に、

埼玉県でもう一つ、

改装の仕事が始まりました。

スギを多く育てている

まちの中にある学校の仕事なので、

教室をスギで包む予定です。