陽が射しているのに雨

今日は建具屋さんと、

鎌倉・逗子の現場巡り。

午後の二時頃、

青空が広がっている中、

黒い雲が迫ってきているな、

と思ったら、

陽が射しているのに

なんと大粒の雨が

落ちてきました。

写真の建具には、

格子の影が映えるほど

陽が当たっているのに

外はびしょ濡れ。

自転車だったので、

しばらく訪問先の家で

ゆっくりさせていただきました。

今日は建具屋さんと、

鎌倉・逗子の現場巡り。

午後の二時頃、

青空が広がっている中、

黒い雲が迫ってきているな、

と思ったら、

陽が射しているのに

なんと大粒の雨が

落ちてきました。

写真の建具には、

格子の影が映えるほど

陽が当たっているのに

外はびしょ濡れ。

自転車だったので、

しばらく訪問先の家で

ゆっくりさせていただきました。

今日は鎌倉第一中の生徒の

職場体験受け入れ。

雨の中、

鎌倉の真ん中から、

鎌倉の西の果てまで

バスを乗り継いで、

二名の男の子が

来てくれました。

作業内容は、

いつもの軸組模型。

最近学校とのご縁が

ほうぼうにできて、

「文化の種蒔き」の機会が

増えてきていること、

とてもうれしく思います。

昨日のお祭のような

ヨイトマケの次の日は、

「大人の文化祭」と称して、

鎌倉生涯学習センターにて、

高校の同窓会を行いました。

同窓会というと、酒場、

というのが定番、

それだけでも十分

楽しいのですが、

同じ年月を重ねて、

同窓生がどんな活躍をしているのか、

具体的に分かったら、

もっとおもしろいのにな、

と思って

仲間たちと企画しました。

実は数年前まで、

高校の同窓生と顔を合わせる機会が

自分が地元に住んでいても

ほとんどなかったのですが、

四十代に入ると、

フェイスブックなどを通じて

会う機会が急速に増えました。

会うたびに思うのは、

楽しいだけではなく、

同窓生の活躍が、

自分のことのように

うれしく思い、

励みになるということ。

今回の企画は、

まさにそれを

十分に堪能する場でした。

地元に住んでいる身として、

皆さんの地元回帰を促し、

さらに再会の機会を

増やしたいと思います(笑)。

それとこの「文化祭」を終えて

感じたことは、

当時から本当にお祭好きな

高校だったなあということ。

今自分の家づくりという仕事は、

その物語が一つの祭のように

捉えているのですが、

その原点は、

高校生活にあったんだな、

と改めて思いました。

高校時代、

正直あまり勉強は

しませんでしたが(笑)、

当時目の前のことに

一生懸命だったことが

今につながっているのだとすれば、

きらくなたてものやとしての日常、

まさにこの一瞬も、

目の前のことを一生懸命

楽しもうと思います。

僭越ながらきらくなたてものやも、

出展させていただきました。

今晩は、

きらくなたてものやの新年会。

毎年忘年会は、

仲間の職人たちが集まり、

新年会はピスカリアで、

新旧現在の建主さんが

集まる会。

ピスカリアも

旧建主さんですからね。

きらくなたてものやを「肴」に

盛り上がっていただくとともに、

「現代版結」の下地作りと申しますか、

またお互い助け合ってやっていきましょう、

という関係づくりの場でもあります。

こうして徐々に

結の輪が広がっていけば、

と思います。

参加してくださった皆さん、

どうもありがとうございました。

新年明けまして

おめでとうございます。

本年も変わらず、

伝統的な手法を参考に、

現代を心地よく楽しく

暮らすための場づくりに

努めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

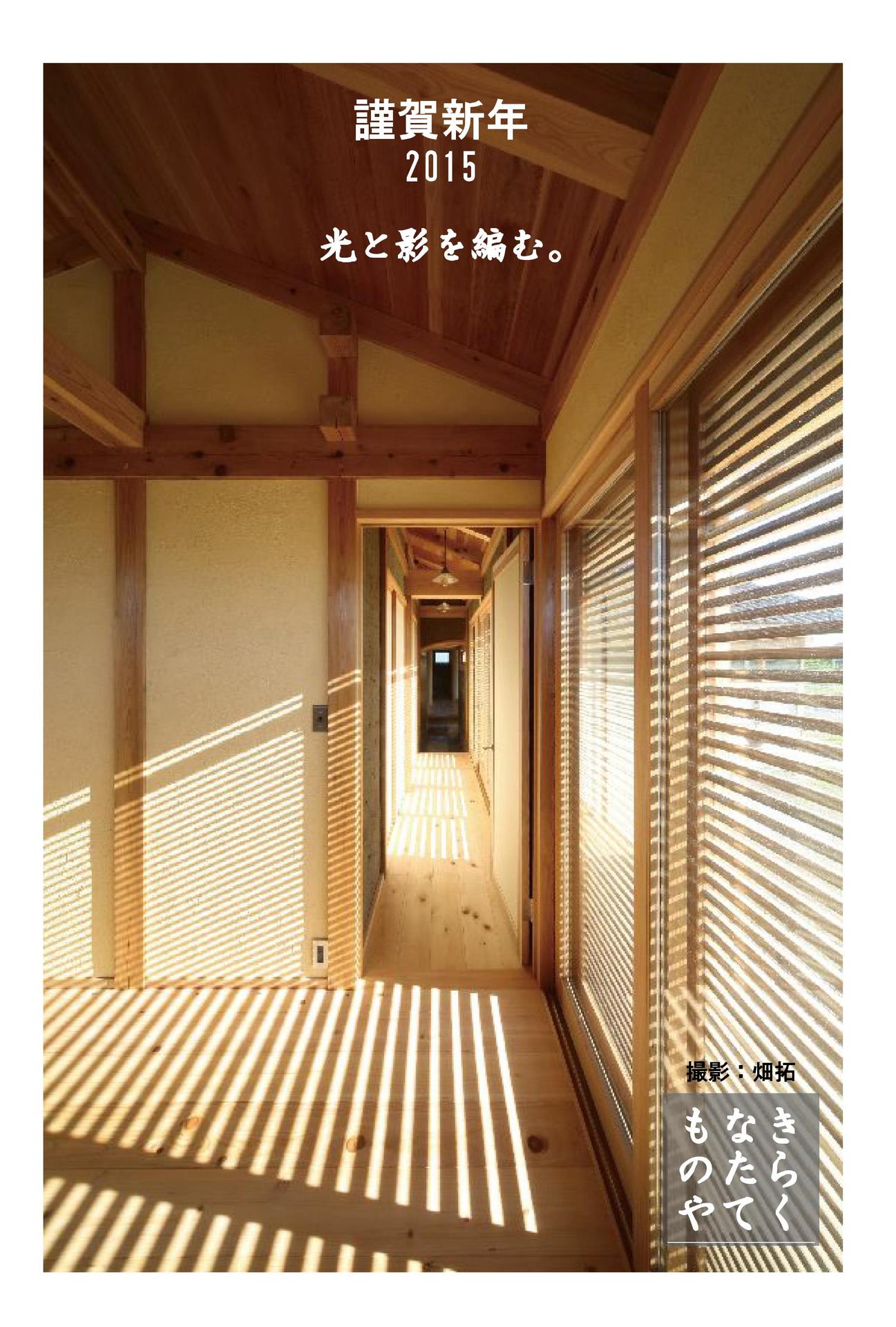

さて今年の年賀状は、

「光と影を編む」と言葉を添えて

「きらくな網戸」を

紹介させていただきました。

現在きらくなたてものやが

定番のようにこの横格子網戸を

使っているので、

いつしか私の仲間たちは、

これを「きらくな網戸」と

呼ぶようになりました。

よく言われることですが、

ものごとには必ず

陰と陽がある。

影があるから光が生きる。

そんなことを暗示させる

「きらくな網戸」ですが、

この網戸は約三年前、

実は家づくりに要するおカネを

少しでも削減しようと考えた末に

生み出されたもの。

当初は、硝子戸、網戸、雨戸、

という三種類の引込戸を

設ける予定だったのですが、

雨戸は家を風雨から守る、

というよりは、

暑い日の夜、

安心して風を通したいという

要望を踏まえてのことだったので、

だったら建具の本数を減らすために、

鍵を掛けながら

風を通すことができないものかと

網戸をデザインすることにしました。

結果、

当初の目的を果たすだけではなく、

この光と影を編むような建具の影が

とても美しく、

また思いのほか外の風景を

阻害しないので、

とても気に入って、

それ以来ことあるごとに

提案しています。

このように、

かけるおカネを減らす、という

一見「陰」の要素にみえることですが、

それがあるからこそ、

いろいろと知恵を巡らせ、

新たな工夫という

「光」が生まれる。

その意味でも

この「きらくな網戸」は、

「光と影を編む」象徴とも

いえるのではないかと思います。

これからは人口が減り、

それに伴って

私たちがいる建築の世界も

需要が減って、

そろそろたいへんな時期に

差しかかろうとしています。

ましてや伝統的な工法は、

「絶滅危惧種」。

そんな「陰」「影」の要素が

押し寄せる時代だからこそ、

それらに打ち勝つとか、

負けるとか、

そういうことではなく、

如何に影に光を

織り込むことができるか、

私たちの生き様が

問われるのだと思います。

そんな思いで今年一年、

引き続き楽しく心地よく

暮らしていきたいと思いますので、

皆さまよろしくお願いいたします。

昨晩は家族でピスカリアへ。

年末最後の営業日の夜、

家族でここへ来るのは、

たとえ子どもが来春

受験だろうと(笑)

毎年恒例になりました。

なかなか家族のために

時間を割けず、

家族の器を作る者として、

もう少し自分の家族を

大事にしなければ、

と反省しきりの日々ですが、

きらくなたてものやを

立ち上げて間もない頃、

幸いにしてこの場所と

ご縁をいただいたことで

家族で何かというと

家族みんな大好きなこの場所へ

通うこととなり、

こうして家族と

楽しくおいしく気持ちよく、

変わらず過ごすことができるのは、

本当にこの場所のおかげです。

きらくなたてものやの活動で

大事にしたいことは、

家族、楽しいこと、

おいしいこと、気持ちよいこと。

なんというかピスカリアは、

自分にとって色々な意味で

原点の一つなのです。

その原点を

十分に堪能した今、

今日は目いっぱい

来年の準備に

取り掛かろうと思います。

自然栽培によるキタアカリの

ニョッキ。

これは本当にうまい。

季節野菜の

スパゲティ。

数あるパスタの中で

結局これがいちばん好きかも。

この季節限定の

パネットーネ。

ピスカリアのドルチェは、

どれ食べてもおいしいので、

本当に迷います。

9年近く

使い込まれてきた

クリの床板。

いい感じに、

色づいています。

今日は鎌倉の仲間たちと

小田原で約300年続く、

みかん農家のあきさわ園さんへ

農作業のお手伝いに

行ってまいりました。

あいにくの雨でしたが、

雨でもやることはたくさんあって、

今日はみんなで

みかんを拭いたり、

みかん小屋で

保管用の箱に詰めたり、

出荷用の袋に詰めたり、

みっちり日が暮れるまで

働きました。

普段はこの作業を

家族だけで行っているようです。

少人数で

この単純作業の繰り返しを

行ったとすれば、

途方に暮れるだろうと

想像してしまうのですが、

今日のように

たわいもない話でもしながら

大人数でやれば、

楽しい、気持ちいいとすら

思える作業です。

これは同じく

膨大な手間を要する

竹小舞や泥コネなどと

一緒ですね。

単純作業は、

「現代版結」の仕組みのもと、

共同作業にすればいい。

今日初めて出会った人も

共同作業を通じて達成感を共有することで、

なんだかいつの間にか

仲良しになったような気がします。

しかもこうした農作業の場合、

ヒトとヒトとが交わるだけではなく、

労働の対価が

とてもおいしいみかん、という

モノ、コトの交換なのもいい。

また折りを見て、

みんなで押しかけたいと

思います(笑)。

おっと、

来月1月14日の竹伐りは、

ここで行うのでした。

また竹林が

光と風の通る空間になるのが

楽しみです。

みかん畑の一角で

勢いよく生えている竹。

次回はこの竹を

いただく予定です。

昨晩は今年最後の

鎌倉や邸での集まり。

今年も何度となく、

たくさんのおいしい

持ち寄りごはんを囲みながら、

たてものやエネルギーの

活動を通じてご縁をいただいた

気がおけない仲間たちと

夜遅くまで語り合ったり、

あるいは新たな出会いを

いただいたりしてきましたが、

今日も北海道の鮭を使った

様々なおいしい料理と、

食堂ぺいすのお寿司やお菓子を

いただきながら、

いつの間にか日付を

またいでおりました。

今「幸せな時間は?」

と問いかけられたら、

真っ先に

思い浮かぶことの一つは、

この場所での、

身も心も解きほぐされる

もう一つの大家族といるような

この時間です。

最近自分の仕事は、

たてものやエネルギーを介して、

人と人、

ものと人をつなぐ

つなぎ役なのかな、

と思っているのですが、

その積み重ねが

この幸せな時間を

作ってくれているような

気がします。

これが今私が語れる

私なりの幸福論。

その先に待っている

幸せな気持ちをを信じて、

ご縁がかみ合う歯車を

来年も引き続き

回し続けていければと思います。