格子は空間を引き立てる

子どもたちが放課後集う

‘ふかふか’にて。

ロフト部の手摺が取り付いて、

土間に入った時の印象が

格段に変わりました。

日本的な装置の格子は

空間を引き立てます。

子どもたちが放課後集う

‘ふかふか’にて。

ロフト部の手摺が取り付いて、

土間に入った時の印象が

格段に変わりました。

日本的な装置の格子は

空間を引き立てます。

子どもたちが放課後集う

ふかふかにて。

竹小舞をかいても土を塗らない

‘竹小舞壁’とする部分の

下地が整ったので、

今日久しぶりにみんなで

午前中作業を行いました。

やっぱりみんなで

手を動かすのは楽しいですね。

竹小舞は、

たとえ作業箇所がわずかでも

こうしてみんなで作業できることが

いいなと思います。

しかもここの竹小舞は、

ずっと見える状態なので、

これを見るたび

楽しかったことを

思い出すことが

できそうです。

子どもたちが放課後集う

ふかふかにて。

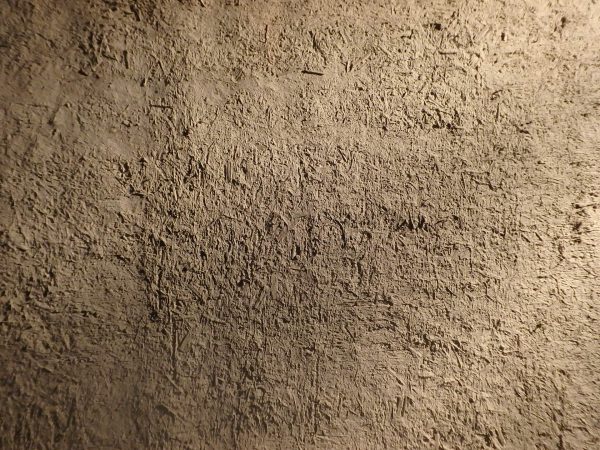

荒壁土は

どのように乾くか、

その時の気温だったり、

湿度だったり、

あるいは土の

微妙な成分だったり、

偶然の要素も絡み合って

様々な顔を見せてくれるのですが、

小山さんが夜なべして

年末に塗った土が

いい感じで乾いてきました。

藁がたくさん入って、

ざっくりとして

あたたかみがあって

自分がとても好きな表現です。

小山さん、

ありがとう!!

神田え邸にて。

冬は日が短いかわりに、

家の奥まで

日が入ります。

この長い長い

きらくな網戸の影を見て、

宇宙はよくできてるなと

改めて思いました。

神田え邸にて。

忘年会のあと、

建主さんと

電車がなくても

帰れる方々とで

午前二時頃まで

四方山話に

話が咲きました。

その話の中、

この家の家計を産み出した

手回しのミシンの話になり、

実際に建主さんに

見せていただきました。

百年近く前に作られた

おそらくごく普遍的な

工業製品だったと思うのですが、

なんででしょうね、

単に懐古趣味があるから、

とかではなくて、

それは時代を重ねても

美しいと感じます。

優秀な工業デザイナーが

星の数ほどいる現代でも、

太刀打ちできないとすら

感じる美しさ。

これは建築にも

言えることで、

この差はなんだろう

という問いが、

私が「伝統」を手段に

場の表現を試み続ける

理由の一つになっています。

神田え邸にて。

道路に面した入口の欄間部は、

看板建築ならではの

弧を描いた硝子が嵌っています。

ここのたてものの立面は、

当時の画家さんと

考えたらしいのですが、

この優雅な曲線を見ると、

やはりさすがだな、と思います。

きっとわくわくしながら

紙に手で描いた線なんだろうな。

一方で

なんとなくの先入観で恐縮ですが、

現代のCADで描く線だと、

こうはならないような気がします。