影の楽しい候へ

鎌倉よ邸にて。

建具屋の新井さんと、

現場でしばし建具の話をしていたら、

庭の草木とともに

「きらくな網戸」からの影が、

桧の床に映し出されていました。

陽の位置が低くなり、

影の楽しい候に入りました。

鎌倉よ邸にて。

今日は建具屋の新井さんが

内部建具の建て込みに来たので、

建具工事、いや、

今回の改修工事の目玉ともいえる

幅9尺、高さ3尺の無双障子が

納まりました。

幅約2寸の細長い和紙の帯が

閉じたり、開いたり。

柔らかく光を通しつつ、

季節や時間帯によって

視線や風を調節できるこの装置は、

実に日本的だと思います。

半開きにした状態も、

光と影が折り重なって、

なかなか面白い表情を

見せてくれました。

ところで今日建て込んだ新井さん、

この大きさでの無双障子は

初めてだったそうです。

しかし幅9尺という大きさで

作れることが分かったので、

今後も各所で積極的に

提案していきたいと思います。

神田え邸にて。

今日から左官屋の湯田さんが

作業を再開しました。

今日の作業は、

玄関の両脇の仕上げ。

湯田さんが得意とする石膏装飾に、

洗い出しで仕上げたものを

取り付けました。

看板建築として

従来にある装飾に倣って

蛇腹のデザインをこしらえ、

そして普通石膏装飾は

真っ白な仕上がりですが、

半乾きの状態で

すかさず洗い出しの仕上げを

施したようです。

あまりにも美しく作られているので、

本当に人の手で作ったものかと

目を疑いますが、

紛れもなく湯田さんの手仕事。

ここまで来ると芸術家です。

ここの看板建築は、

当時の芸術家とともに

考えたデザインとのこと。

それが湯田さんをはじめ、

大工という名の、

板金屋という名の、

タイル屋という名の、

あるいは建具屋という名の、

数々の芸術家たちによって、

約90歳の看板建築が

元気に息を吹き返そうとしています。

この白い壁の装飾から、

デザインの要素をいただきました。

鎌倉よ邸にて。

この家の洗面所は、

入口は狭く、

銅のシンクが入っている部分は広く、

奥行きが二段階になっているのですが、

しかしいざという時

狭い奥行きのほうも

広く使えるように、

天板の下に

引き出せる棚板を

作りました。

建主さんに

ご要望をいただいて

作ったのですが、

こうしたご要望が

作り手のいい刺激になります。

神田え邸にて。

土間の敷瓦が、

敷き終わりました。

この瓦はいつものとおり、

藤岡の五十嵐さんが

達磨窯で焼いたものです。

一枚一枚手をかけて焼いた瓦だからこそ、

一枚一枚顔が違う瓦を

タイル職人の小澤さんが

十分に吟味して貼ってくれたことにより、

一枚一枚が生き生きとして、

またそれが集合することにより、

生きもののように

見る角度や時間によって表情が違う

息を呑むほどに奥深く美しい

土間に仕上がりました。

看板建築の

時間を重ねた立面と相まって、

味わい深い「顔」となりそうです。

今後この土間が

どのように生かされていくか、

楽しみです。

神田え邸にて。

浴室のタイル工事が

ほぼ仕上がりました。

床は最近の定番ともいえる

冬でも足の温かいコルクタイル、

腰壁は御影石のような風合いのタイル、

カラン台天板と

浴槽との見切りは御影石

という構成です。

小澤さんの仕事は、

いつ見てもパリッとしていますが、

いつにもまして御影石調のタイルが

格調高い雰囲気を醸し出しています。

もう少ししたらこの隣に

木の風呂桶が入る予定です。

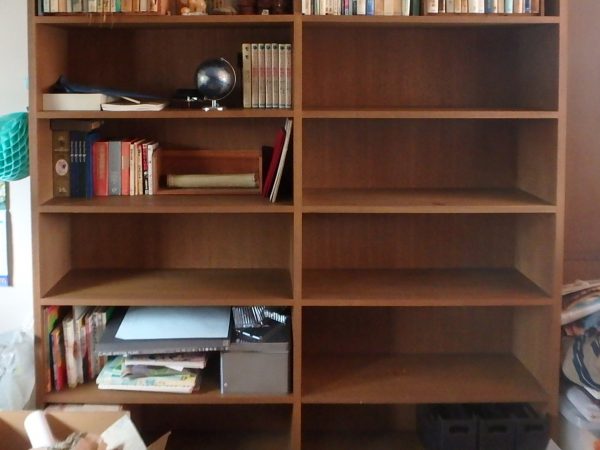

鎌倉よ邸にて。

本棚を改造した机が

できあがりました。

元々は茶色のペンキが塗ってあった、

重厚感のある本棚でしたが、

2/3がヒノキの板に包まれて、

子ども部屋らしい、

明るい印象の机になりました。

色合いもさることながら、

使い込むほど味が出るし、

適度に硬い木なので字を書きやすく、

子どもの机向きだと思います。

しかも神奈川県産というおまけつき。

今度机の板のふるさとを訪ねてみてください。

改造後。

改造前。

神田え邸にて。

今週初めのことですが、

南側に掛けていた足場が払われ、

だいぶすっきりしたおかげで、

大都会トーキョーの夜に

きらくな網戸のよこしま(笑)な影が

映えていました。

それにしても東京の夜空は、

ぼんやりと明るいです。